從學術的線索出發,以思想結合行動實踐

「知識人」不是客觀的社會階級,也不是能用職業、血統、或甚至於地位來定義的一群人。

它是存在於受過教育的人心中的一種「共同體」,是一種他們對天下國家前途的一種責任感所展現出來的精神理想。

李弘祺〈紀念余英時先生,余先生的知識人情懷〉

托瑪皮凱提

專研經濟不平等問題的經濟學者

「對皮凱提來說,歷史的弧線很長,但它確實會走向平等。然而,這一切並不會自然發生,身為公民,我們必須準備好為此奮鬥,並不斷(重新)發明無數的制度來實現這一目標。」──艾絲特.杜芙洛(Esther Duflo),諾貝爾經濟學獎得主

「對皮凱提來說,歷史的弧線很長,但它確實會走向平等。然而,這一切並不會自然發生,身為公民,我們必須準備好為此奮鬥,並不斷(重新)發明無數的制度來實現這一目標。」──艾絲特.杜芙洛(Esther Duflo),諾貝爾經濟學獎得主托瑪.皮凱提(Thomas Piketty)法國社會科學高等學院(EHESS)研究主任,巴黎經濟學院(PSE)講座教授,倫敦政經學院國際不平等研究中心百年教授。

皮凱提專研經濟不平等問題。其著作《二十一世紀資本論》在全球造成罕見的閱讀與討論風潮,將二十一世紀日益嚴重的貧富不均議題推上公共論辯的高點。皮凱提並推動全球150名經濟學家跨國合作,累積資料與研究成果,形成不斷更新的「世界不平等資料庫」(WID.world),將全世界收入與財富分配的現況及歷史演變資料於線上開放瀏覽。

主要著作有:《二十一世紀資本論》、《資本與意識形態》、《社會主義快來吧!》、《資本與意識形態:經濟學知識漫畫》。

-

平等的反思

從18世紀以來,人類文明經歷顯著的成長,人口數與糧食量大增、平均死亡歲數提高,甚至就連平均購買力也大幅飆升。我們都無法否認,長期而言,我們的確走在趨於平等的道路上。

但這代表追求平等的路要趨向終點了嗎?絕非如此。皮凱提認為儘管20世紀上半葉發生的社會、政治與財經改革,的確讓社會更加平等,但這並不代表當代社會已迎來充足的進步。即便歷經了戰後的社會福利國家、左傾與財產重分配時代,世界各國依然沒有打破財產的集中現象;殖民遺緒、種族衝突與性別不平等的問題,在歐美國家也愈演愈烈。雖然人類在平等之路已寫下壯舉,但新的不平等仍不斷襲來,面對當今的困局,我們該如何找到解方?

皮凱提認為,關鍵便是更全面的財富重分配。從稅收制度、高等教育的檢討,到當代數位獨裁與強國附庸的問題,皮凱提橫跨歷史、經濟、社會與政治多種學科,提出了一幅全方位與跨地域的藍圖,用最樂觀的筆觸、持平與現實的分析,簡明地指出這段追求平等的鬥爭,下一步在何方。

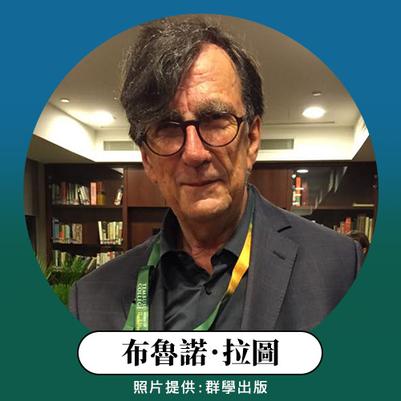

布魯諾拉圖

打破思想/科學二元對立的哲學家

「拉圖爾對現代性進行了傑出的分析與再解釋;其中對於現代/前現代(modern and pre-modern)、自然/社群(nature and society)、人類/非人類(nature and society)之間的根本區別提出了挑戰。...拉圖爾在國際上的影響幅度是舉目皆見的,遠遠地超出了科學史、藝術史、歷史、哲學、人類學、地理學、神學、文學和法律等等的這些範疇。

「拉圖爾對現代性進行了傑出的分析與再解釋;其中對於現代/前現代(modern and pre-modern)、自然/社群(nature and society)、人類/非人類(nature and society)之間的根本區別提出了挑戰。...拉圖爾在國際上的影響幅度是舉目皆見的,遠遠地超出了科學史、藝術史、歷史、哲學、人類學、地理學、神學、文學和法律等等的這些範疇。布魯諾.拉圖(Bruno Latour)1947年出生於法國知名酒鄉伯恩。拉圖最初接受的學術訓練為哲學,後於非洲服役期間對人類學產生濃厚興趣,並曾在象牙海岸從事田野工作。1975-1977年間,他在加州的沙克研究所進行參與觀察,充分運用民族誌方法。1979年,與社會學家伍爾加合著《實驗室的生活》,乃上述調查的具體成果,也是新興學術領域「科技研究」(STS)的奠基之作。此後,拉圖成為該領域深具影響力的理論健將,以及行動者網絡理論(ANT)的主要建構者之一。1982-2006年間,他任教於巴黎高等礦業學校的社會創新中心。

2007年起,轉任巴黎政治大學。拉圖 著有作品十餘冊,包括已被譯為二十多國語言的《我們從未現代過》。這些作品既開啟研究的全新可能性,也拓展了讀者的思考與視野,充分體現出他具原創性且飽受爭議的精彩學術旅程。

-

我們從未現代過

拉圖重新審視現代性論述中一系列的「大分裂」(自然 vs. 文化、主體 vs. 客體、事實 vs. 價值、現代的我們 vs. 傳統的他者),從而得出「我們從未現代過」這個聳人聽聞,卻又全然不同於後現代主義的重要結論。在孔恩的鉅作《科學革命的結構》出版五十週年的今天,閱讀拉圖的《我們從未現代過》,更可以深切感受到「科技研究」(STS)所走過一段漫長而引人入勝的思想旅程。

《我們從未現代過》的重要性,在於提出理解自然與社會存在關係的新本體論架構,這提供了人們另一種理解歷史與世界的方法。本書法文版自1991年問世以來,迄今已被譯為二十多國語言,在二十年後終於來到中文世界。所謂的經典,是能讓不同世代的人在閱讀後都得到激盪與啟發,而《我們從未現代過》就是這樣一部遲來的經典。

克里弗德

詹姆士‧克里弗德(James Clifford,1945~),哈佛大學歷史學博士,美國加州大學聖塔克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)意識史系榮譽教授,於2011年當選美國藝術與科學院院士(American Academy of Arts and Sciences)。

克里弗德為當代人類學論述和文化反思重要學者之一,曾擔任American Ethnologist、Cultural Anthropology、Museum Anthropology、Cultural Studies、Material Culture、Collaborative Anthropology等重要人類學期刊的編輯委員,研究觀點包含人類學發展史、民族誌田野工作、原住民研究、原民藝術、博物館收藏與歷史。除了《文化的困境》、《路徑》、《復返》三部曲。

20世紀這群站在法庭上的原住民,是否仍是17世紀同樣的印地安人?或者我們該問的是,當涉及權利/力時,究竟該如何表達、或是突顯所謂的族群特徵?法庭上,除了印地安人和共同生活的白人,歷史學家、人類學家以及社會學家,也以專家學者的身分出庭作證。「部落」、「文化」、「身分」、「同化」、「族群」、「政治」以及「社群」等概念都同時被擺上法庭接受審理。

《路徑》延續克里弗德在《文化的困境》中的討論,持續論證其對「文化」概念的主張,「無論如何,在受到族群絕對論撕裂的當代世界,對身分一致性的聲稱是無可避免的。文化看來是禍福參半的事物。

我企圖鬆動對文化的常識性看法,聚焦在民族誌再現的過程。我用來撬開文化觀念的槓桿是關於『書寫』(writing)與『拼貼』(collage)的延伸概念,前者被視為互動性、開放性和過程性的,而後者則是要為異質性提供空間,不僅是為美學並置,更是為歷史並置和政治並置提供空間。」

周婉窈

公眾事務與學術研究並進台灣史專家

「我以民間身分參與公共事務,雖然影響了作為學院學者的「產能」,但這樣的參與,對我了解何謂歷史,以及臺灣歷史本身,起了重大的作用。我曾和一位研究臺灣史卓然有成的日本學者說(大意如此):我們最艱難的工作(task)是,要證明作為一個臺灣國民國家主義者,也能是一位好學者。這是早在明治維新就完成建國工程的日本人的後代學者,所無從想像的處境吧?」〈《臺灣史論集一》序〉

「我以民間身分參與公共事務,雖然影響了作為學院學者的「產能」,但這樣的參與,對我了解何謂歷史,以及臺灣歷史本身,起了重大的作用。我曾和一位研究臺灣史卓然有成的日本學者說(大意如此):我們最艱難的工作(task)是,要證明作為一個臺灣國民國家主義者,也能是一位好學者。這是早在明治維新就完成建國工程的日本人的後代學者,所無從想像的處境吧?」〈《臺灣史論集一》序〉周婉窈,嘉義大林人。國立臺灣大學歷史學系學士、碩士,美國耶魯大學歷史學博士。曾任職中央研究院臺灣史研究所,國立臺灣大學歷史學系教授。專治臺灣史,著有《日據時代的臺灣議會設置請願運動》、《臺灣歷史圖說》、《海行兮的年代》、《海洋與殖民地臺灣論集》、《少年臺灣史》、《轉型正義之路》等書。譯有《史家的技藝》,主編《臺籍日本兵座談會記錄并相關資料》,以及《高一生獄中家書》。史學論著之外,另著有散文集《面向過去而生》、《島嶼的愛和向望》,人物傳記《臺灣史開拓者王世慶先生的人生之路》等。

作者致力於臺灣史知識的普及與臺灣話的復振,同時關心公共事務與時局,長期持續在網路社群媒體發表文章和看法。參與創立並經營網站「台灣放送」。

若著眼於人群的活動,山、海、平原是臺灣歷史的三個元素,在歷史的發展過程中不斷起作用,有時交互起作用,有時分別起作用,或彼消此長,或毫無干係,端視議題而定。當我們研究島嶼歷史,如果心中懷有這三個意象,會有在茫茫大海中航行找到定位的安穩感,也能隨時維持一個以臺灣為主體的全視野。

撰寫時間橫跨二十四年(1999-2023)。十二篇論文,整合來看,大致呈現「山、海、平原」的臺灣的眾多面相。

臺周婉窈為臺灣的新世代與懷有少年心的國人所寫的簡明臺灣歷史。了解臺灣的歷史,必須「從頭講起」,從頭了解起,我們的視野拉長、拉廣了,然後當我們回頭看這個島嶼的歷史,才能更真切地感受到它的獨特,進而珍惜它的多樣性。

歷史需要的不是記誦,而是思考和理解。記誦的歷史,考完就忘記了,自己思考和理解過的歷史,成為你對過去的認識,也會幫助你了解現在、面對未來。

黃仁宇

重塑史學觀察角度,中國「大歷史觀」提倡者

「《萬曆十五年》一書雖說只敘述明末一個短時間的事蹟,在設計上講卻屬於「大歷史」(macro-history)的範疇。大歷史與「小歷史」(micro-history)不同,則是作者及讀者,不斤斤計較書中人物短時片面的賢愚得失。其重點在將這些事蹟與我們今日的處境互相印證。也不是只抓住一言一事,借題發揮,而應竭力將當日社會輪廓,盡量勾畫,庶幾不致因材料參差,造成偏激的印象。」〈《萬曆十五年》自序〉

「《萬曆十五年》一書雖說只敘述明末一個短時間的事蹟,在設計上講卻屬於「大歷史」(macro-history)的範疇。大歷史與「小歷史」(micro-history)不同,則是作者及讀者,不斤斤計較書中人物短時片面的賢愚得失。其重點在將這些事蹟與我們今日的處境互相印證。也不是只抓住一言一事,借題發揮,而應竭力將當日社會輪廓,盡量勾畫,庶幾不致因材料參差,造成偏激的印象。」〈《萬曆十五年》自序〉黃仁宇,1918年出生於湖南長沙,2000年1月8日逝世於美國紐約。天津南開大學肄業,成都中央陸軍官校畢業,美國陸軍參謀大學畢業,美國密西根大學歷史學博士。曾任陸軍少尉排長、中尉參謀、駐印新一軍司令部上尉參謀、少校參謀、駐日代表團少校團員,紐約州立大學紐普茲(New Paltz)分校教授。

黃仁宇主要研究領域為明史,並提倡「大歷史觀」而為人所知。「大歷史觀」不對單一歷史人物或事件作評價,而是通過分析當時代政治、社會整體面貌,進而掌握歷史的特點。主要著作有《萬曆十五年》、《中國大歷史》、《資本主義與廿一世紀》、《黃河青山:黃仁宇回憶錄》等。

《萬曆十五年》是史家黃仁宇最著名、流傳最廣的著作,也是他大歷史觀主張的宏觀展現,一面探討歷史,一面檢討近代中國的處境,見微知著,從零碎事件書寫起,再整合所有元素,建立開闊、長遠的視野。

不同於其他史書,除了豐富史料,他的筆法通俗,極富戲劇性,生動探討人物內心所思所想,將冰冷的歷史事實生靈活現地呈現在讀者眼前。

《中國大歷史》涵蓋了從史前到當代的歷史發展過程,雖然是通史性的論著,卻突破了傳統通史的格局。寫作方式上,仍然保持他的一貫風格:從小事件看大道理;從長遠的社會、經濟結構觀察歷史的脈動。

解釋觀點上,注重人物與時勢的交互作用,理念與制度的差距,行政技術與經濟組織的衝突,以及上層結構與下層結構的結合。黃仁宇以他獨到的歷史眼光,賦予幽遠遼闊的中國歷史一個現代的生命,不但引人入勝,而且發人深省。

陳翠蓮

近年來中國侵臺野心更形明顯,美中關係日益緊張,臺灣應該如何應對?這與此一政治共同體成員的自我認識密切相關。...臺灣民主化如何得以達成?是統治者善心賜予,還是集體犧牲奮鬥的成果?過程中有哪些助力與阻力?上述問題都牽繫著共同體的自我評價與價值追求。戰後政治史仍然充滿謎團,有待我們深入挖掘探索。」〈《重探戰後臺灣政治史》緒論〉

陳翠蓮,國立臺灣大學政治學博士,臺灣大學歷史學系教授。曾任《自立晚報》記者,後任教於淡江大學、政治大學。研究領域為日治時期臺灣政治史、戰後臺灣政治史。主要著作有《派系鬥爭與權謀政治》、《臺灣人的抵抗與認同,一九二〇~一九五〇》、《重構二二八》、《自治之夢》、《政治檔案會說話:自由時代公民指南》(合著)等。

哈拉瑞

哈拉瑞1976年出生於以色列,擁有牛津大學博士學位。在《三類三部曲》系列書籍取得巨大成功之後,與先生亞哈夫(Itzik Yahav)共同成立 Sapienship 公司。這是一家著重於教育及娛樂領域的社會影響力企業,希望能讓公共對話聚焦於目前最重要的全球挑戰。2018及2020年,哈拉瑞兩度在達沃斯世界經濟論壇的主會議廳,發表關於人類未來的專題演說。他也常與各國領袖討論全球議題,並於2018年發表了TED史上首次的數位分身TED演講。。

哈拉瑞是耶路撒冷希伯來大學歷史學教授,擅長研究宏觀歷史問題,諸如:歷史與生物學之間有何關係?智人和其他動物有什麼本質上的區別?歷史是否真有正義?歷史是否有明確的方向?隨著歷史開展,人類真的變得更快樂了嗎?科學及技術在21世紀造成了什麼倫理道德問題?

卜正民

卜正民(Timothy Brook),1951年出生於加拿大多倫多市,享譽世界漢學界的史學大家,師從孔飛力教授,畢業於美國哈佛大學,曾任教於加拿大英屬哥倫比亞大學、亞伯達大學、多倫多大學、史丹佛大學等校,擔任過英國牛津大學邵氏漢學講座教授、美國亞洲學會前任會長。學術視野廣闊,主要從事亞洲歷史和文化的研究,研究領域涉及明代社會文化史、全球史。

著述包括榮獲美國漢學界最高學術榮譽列文森獎的《縱樂的困惑:明代的商業與文化》;已有中文版的《通敵:二戰中國的日本特務與地方菁英》、《維梅爾的帽子》、《塞爾登先生的中國地圖:香料貿易、佚失的海圖與南中國海》等。另編有《鴉片政權》、《民族的構建:亞洲精英及其民族身份認同》及一套六冊的《帝制中國歷史》等著作。二○○五年獲加拿大歷史協會頒發歷史學弗朗索瓦‧澤維爾‧加諾獎章,二○○六年獲頒古根漢學術獎。

-

價崩:氣候危機與大明王朝的終結

卜正民書寫明朝歷史,在中文世界已有多種著作問世,不論是從地方社群探討的民間對王朝的制衡力量;透過商業發展與消費探討文化的變遷,或是以宏觀角度思考緊密相連的元明歷史,及其共同經歷長期氣候變化導致的掙扎,讓讀者理解到歷史的不同層面。

本作與其他作品不同,向來以敘事見長的作者,這次將他的敏銳觸覺,從歷史延伸至經濟與環境的交錯關係。他運用大量的價格線索,解析漫長的明末,如何面臨氣候變遷的逐步侵蝕;又如何試圖因應,以及當氣候異變越過可承受的臨界點時,社會層面的交錯性的崩解,將我們從人物道德體系、興亡治亂的民族衝突觀點,帶向更廣闊的世界性結構,提煉出了一種重新看待歷史的嶄新角度。

杜正勝

1992年以青壯之年膺選為中央研究院院士。曾任國立清華大學歷史研究所所長、中央研究院歷史語言研究所所長、國立故宮博物院院長、教育部部長。卸任公職後悠遊學海,研究、論述不輟,人生經驗促使他領悟歷史從表層到內裡的奧義,可說是他的史學思想第三階段。

歷史研究之外,杜正勝對臺灣社會政治與文化多所關懷,九○年代論述歷史教育、臺灣民主之路與政治、文化主體性,文章收入《臺灣心 臺灣魂》及《走過關鍵十年》。

以批判觀點解構中華秩序

為填補中國文明史的空白,中國傾國家之力的「夏商周斷代工程」,自始至終產生眾多爭議;相較於中國學者專注明確繫年,中研院史語所杜正勝另闢它路,以考古學結合文獻學的方法,由大歷史的角度,以中國歷史一萬年的鳥瞰,依其社會型態區分為:原始社會、城邦時代、編戶齊民三個時期,再聚焦於中國本部的形成、「中國」的擴張、天下之中的建構、帝王中心的天下秩序,層層拓展,爬梳史料證據,對現有混雜民族情懷投射及過度擴張的詮釋予以駁斥

...繼續閱讀

余英時

影響華人世界思想與文化最深遠的知識人

余英時(1930-2021),祖籍安徽潛山。燕京大學肄業,香港新亞書院第一屆畢業,美國哈佛大學歷史學博士,師從國學大師錢穆先生及漢學泰斗楊聯陞先生。曾任教於密西根大學、哈佛大學、耶魯大學,1973至1975年間出任香港新亞書院校長兼香港中文大學副校長,1974年當選中央研究院院士,2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。

余英時(1930-2021),祖籍安徽潛山。燕京大學肄業,香港新亞書院第一屆畢業,美國哈佛大學歷史學博士,師從國學大師錢穆先生及漢學泰斗楊聯陞先生。曾任教於密西根大學、哈佛大學、耶魯大學,1973至1975年間出任香港新亞書院校長兼香港中文大學副校長,1974年當選中央研究院院士,2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。

2004年獲選美國哲學會會士,2006年獲美國國會圖書館頒發有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」,2014年獲頒第一屆「唐獎」。其著作等身,作育英才無數,並長期關心華人社會的民主發展,為當代史學研究者及知識人的典範。

余先生一生著作無數,研究範圍縱橫三千年中國思想與文化史,對中國史學研究有極為開創性的貢獻,作品每每別開生面,引發廣泛的迴響與討論。除了學術論著外,他更撰寫大量文章,針對當代政治、社會與文化議題發表意見,是當代最重要的中國史學者,也是對於華人世界思想與文化影響深遠的知識人。

臺灣解嚴,中國六四,柏林圍牆倒塌,關鍵時刻,大師的諍言與論斷。本書首版於一九九三年九月,輯錄了余英時壯年最常為臺灣媒體寫政論那幾年的所有重要文章。不見於網路,二手市場又一書難求,這次新版可說讀者期待已久。

最早的一篇寫成於蔣經國過世當晚,最晚的一篇寫成於一九九三年辜汪會談後不久,台灣最熱衷與中共交往之時。六四後寫成的〈知識分子與「光棍」〉與〈全面「異化」的一年〉更是海內外知名,包含了余英時關於中共的最重要論斷。

新版由顏擇雅負責編輯,加寫編註編按,並新添三篇文章,都是第一次收入余英時文集。

余英時教授這部回憶錄具現他從成長求學迄今的心路歷程,以及轉折,與時代變亂相綰繫,從而形塑生命中深沉與不斷思索的肌里,是當代難得一見的,最重要的學人心史。

從訪談到成書,歷十二寒暑,成書之不易與下筆之慎重,可見一斑。在一個缺乏理想和理念的年代,《余英時回憶錄》的問世,不啻暮鼓晨鐘,發人省思。

-

從價值系統看中國文化的現代意義、知識人與中國文化的價值、人文與民主(余英時經典作品套書,絕版再現,全新編輯校對)

本書就中國文化與現代生活之間的複雜關係,余英時先生從澄清價值系統著手,將中國文化的現代意義予以精微的闡發和透澈的疏通。超然於全面西化和極端保守的傳統爭執之外,既不左右袒,也不做調人,而實事求是、允執厥中地提出了具體、平正而圓融的看法。

余英時先生認為任何一種文化系統都有其整體性及歷史性;「文化」應被當作是成套的行為系統,並以價值系統為中心而展開。中國文化的價值系統中,最重要的核心就是「人文精神」。

他對傳統中國文化的價值系統做一個全面性的回顧以後,又從人與天地萬物的關係、人與人的關係、人對自我的態度、人對生死的看法等四個角度進一步分析:中國文化的價值系統在這四個文化領域裡的具體表現。余先生在這本書裡採取整體性觀點和比較視野,從大處著眼,扣緊價值系統作為文化的核心,凸顯中國文化的特殊性。

傅佩榮

著有《哲學與人生》、《柏拉圖》、《儒道天論發微》、《儒家哲學新論》、《孔門十弟子》、《不可思議的易經占卜》、《文化的視野》、《西方哲學心靈.全三卷》、《傅佩榮莊子經典五十講》、《傅佩榮生活哲思文選.全三卷》、《傅佩榮宗教哲學十四講》、《傅佩榮先秦儒家哲學十六講》、《傅佩榮周易哲學十五講》、《傅佩榮論語、孟子、易經二十四講》、《人性向善論發微》、《傅佩榮講道德經》等,並重新解讀中國經典《論語》、《孟子》、《老子》、《莊子》、《易經》、《大學.中庸》,譯有《四大聖哲》、《創造的勇氣》、《人的宗教向度》等書,策劃《世界文明原典選讀》(全六冊)及編譯《上帝.密契.人本》。

-

傅佩榮講易經:詳解易經六十四卦(全二冊)

‧ 傅佩榮介紹《易經》最完整、最詳盡的版本

‧ 中國最大音頻平台喜馬拉雅FM熱門課堂,點閱收聽超過5000萬次

‧ 超過四十年教學經驗,針對入門者困難所在,結合義理、象數與史事詳盡解讀

‧ 讓讀者真正學會占筮方法,理解《易經》預測未來、探討變化的奧妙

傅佩榮教授研究《易經》二十餘年,於中國最大音頻平台喜馬拉雅FM講述《易經》,課程受到熱烈迴響,至今收聽已超過五千萬次,訂戶超過十八萬人。

《易經》為十三經之首,也是中華文化源頭。傅佩榮教授於本書中結合義理、象數與史事來解說這本經典,將每個卦皆分為三個章節進行解讀,進而提煉出每一卦的核心概念;並以其豐厚積蘊的四十年教學經驗,釐清入門者理解《易經》所遭遇的困難。

岡本茂樹

岡本茂樹(Shigeki Okamoto)1958年出生於日本兵庫縣,立命館大學產業社會學系教授。

原為國高中英文老師,後來進入武庫川女子大學研究所臨床教育學研究科攻讀博士,取得博士學位。日本角色書信療法學會理事長。在大學授課、從事研究,也致力於協助累犯受刑人更生。

美中新冷戰啟動,民主與威權形成兩極格局,因應全球化新章,臺灣如何走下一步成為眾多讀者關注之事,敏迪《不當世界的局外人》、陳文茜《消失的愛》對話年輕/中壯族群,帶來不同世代的觀點激盪。《再談阿共打來怎麼辦》、《完全模擬侵台戰爭》的熱賣,除反映讀者的焦慮、徬徨,卻也展示出面對未來的勇氣及準備。另外,對社會議題的關注,帶來深入報導寫作的復興,包含《一位女性殺人犯的素描》以台灣唯一女性死刑犯的採訪為文本基底、春山《移工築起的地下社會》,真實再現底層勞動市場的黑暗與苦難。